Trump vs. China: ¿Quién Pagará el Precio de la Guerra Arancelaria?

La agresiva política arancelaria de Donald Trump contra China sacudió los cimientos del comercio global. Este artículo deconstruye las premisas, los errores y las profundas consecuencias de una estrategia que prometía mucho y, para muchos, entregó poco.

I. L. R.

5/6/20258 min leer

Fisuras en el guion de Trump

En una publicación anterior, acometimos un análisis de las motivaciones subyacentes que impulsaron a la administración de Donald Trump a implementar una política arancelaria de notable agresividad.

Inicialmente, nuestra interpretación apuntaba a que dichas medidas constituían una declaración de guerra no convencional, dirigida primordialmente contra China.

Si bien ya habíamos advertido que la economía estadounidense enfrentaba múltiples y complejos desafíos —tales como la inflación, un considerable déficit fiscal, la merma de su influencia global, un proceso de desindustrialización y tensiones políticas internas, entre otros—, la aparente firmeza exhibida por Trump parecía conferirle cierta credibilidad y un significativo poder de negociación.

Bajo esta premisa, asumimos que la postura de la administración Trump sería de carácter definitivo y que su objetivo fundamental era redefinir las reglas del juego, buscando posicionar a Estados Unidos de manera más ventajosa en su confrontación estratégica con China.

Considerábamos, además, que cualquier rectificación o marcha atrás en esta política no haría más que exacerbar la incertidumbre, sin aportar mejoras sustanciales a la posición estratégica de EE.UU. en los diversos frentes económicos y geopolíticos.

No obstante, el curso de los acontecimientos ha diferido de nuestras previsiones iniciales. En consecuencia, el presente artículo se centrará en reevaluar el escenario actual, con el propósito de dilucidar las lógicas que subyacen a la evolución y las repercusiones de esta turbulenta saga arancelaria.

Impacto del caos arancelario

En primer término, la imagen internacional de Estados Unidos ha experimentado un deterioro significativo. La escalada arancelaria con China, desencadenada tras el denominado 'día de la liberación', condujo a la Casa Blanca a retractarse de sus amenazas previas contra la potencia asiática. Dicha rectificación no solo ha minado la capacidad negociadora de la administración Trump, sino que también ha puesto de manifiesto la fragilidad intrínseca de la economía estadounidense y su considerable dependencia del exterior.

En este contexto, su aptitud para ejercer presión sobre otras naciones —especialmente China— se verá previsiblemente mermada. Durante la tregua arancelaria de 90 días, es plausible que diversas naciones evalúen alternativas a las imposiciones estadounidenses, mientras China, en respuesta a las presiones, se posiciona como un contrapeso comercial frente a lo que podría percibirse como una coerción por parte de la entonces administración republicana.

Paralelamente, el objetivo primordial de la reindustrialización parece diluirse. Como señalamos anteriormente, “para atraer inversión es crucial mantener un discurso coherente y proyectar seguridad sobre la continuidad de los aranceles protectores”. En consecuencia, resulta improbable que se materialicen inversiones de envergadura en un entorno jurídico y fiscal caracterizado por tal grado de imprevisibilidad.

Adicionalmente, el costo de financiamiento para Estados Unidos ha registrado un incremento, y la creciente incertidumbre económica amenaza con impactar negativamente tanto al sector privado como al mercado laboral, incluso si la totalidad de los aranceles propuestos no llegara a implementarse. Los únicos indicadores que podrían interpretarse como moderadamente positivos derivan de los datos recientes sobre la inflación y de ciertos avances nominales en las negociaciones relativas a Ucrania.

No obstante, desde una perspectiva realista, el progreso concerniente a Ucrania difícilmente puede catalogarse como sustancial mientras no se perfile una aproximación tangible hacia una paz duradera entre Rusia y Ucrania, un escenario que se antoja improbable a corto plazo. La narrativa de acercamiento diplomático con Rusia, promovida por la administración Trump, parece discrepar de los hechos, sugiriendo más bien una retórica vacua, desprovista de una genuina voluntad para resolver el conflicto.

Prueba de ello es la práctica inexistencia de avances significativos en las negociaciones de paz desde la llegada de dicha administración a la Casa Blanca. A esto se suma la notable asistencia de Xi Jinping al desfile militar del Día de la Victoria en Moscú el 9 de mayo, una invitación que no se extendió al presidente estadounidense.

En esta dinámica, Rusia parece mantener una posición de ventaja, imponiendo condiciones de difícil aceptación tanto para Ucrania como para Estados Unidos. Desde el punto de vista ruso, es entendible el nivel de exigencia de cara a las negociaciones de paz, dado el historial de desprecios y acoso dirigidos al Kremlin en las últimas décadas por parte del bloque occidental, que no ha prestado oídos a las demandas de Putin, ni ha avalado los acuerdos que buscaban reducir las tensiones entre ambos bloques.

En síntesis, la coyuntura para la administración Trump es, de forma incuestionable, más precaria que la existente tras el patético 'día de la liberación'.

¿Error de cálculo de Trump?

Llegados a este punto, emergen principalmente dos posibilidades que expliquen por qué Estados Unidos ha llegado a esta situación.

En primer lugar, cabría considerar la posibilidad de que los objetivos genuinos de la administración Trump estén ocultos y que difieran de los públicamente declarados: competir efectivamente con China y fomentar la reindustrialización de Estados Unidos.

Esta hipótesis parece, a todas luces, poco probable.

Ciertamente, China representa el desafío más significativo para la posición hegemónica de EE.UU., dadas sus ventajas competitivas en los planos industrial-tecnológico, político, demográfico y sociocultural, así como su pujanza en muchos otros factores que impulsan su economía a un ritmo sostenido hacia un eventual liderazgo global.

Ceder dicha preeminencia es, desde la perspectiva estadounidense, una eventualidad inaceptable. La primacía global de EE.UU. es el pilar que sostiene su robusto consumo interno, su férreo control geopolítico y geoeconómico, el liderazgo internacional de su sector privado y la posición del dólar como divisa de reserva dominante. Por consiguiente, contener el ascenso chino se erige como una cuestión de índole existencial para Estados Unidos.

Como declaraba Scott Bessent en una intervención reciente: “China no puede mantener los niveles de consumo interno tan bajos. China necesita equilibrar su economía, y nosotros también. Nos gustaría hacerlo juntos.”

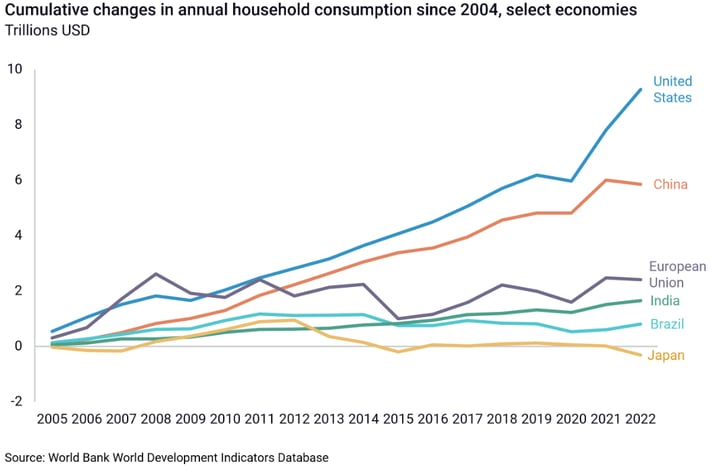

Sin embargo, alterar el statu quo y conceder tiempo a la economía norteamericana para reequilibrarse no se alinea con los intereses estratégicos de China. Las tendencias reflejadas en los datos económicos son, en este sentido, inequívocas.

Contrariamente a las afirmaciones de Bessent, el consumo interno chino continúa su trayectoria ascendente y se mantiene en equilibrio con la inversión, el ahorro y el crecimiento económico. Su posicionamiento geoestratégico se fortalece progresivamente mediante la formalización de acuerdos bilaterales. Sus capacidades militares experimentan una rápida expansión y sus industrias ya se sitúan a la vanguardia en sectores clave como el aeroespacial, el energético y el de las telecomunicaciones, entre otros.

Asimismo, el gobierno ha prestado especial atención al ámbito educativo con el objetivo de cimentar las bases para la innovación y el desarrollo a largo plazo. En contraste, del otro lado del Pacífico, la administración Trump proponía recortes en el gasto educativo.

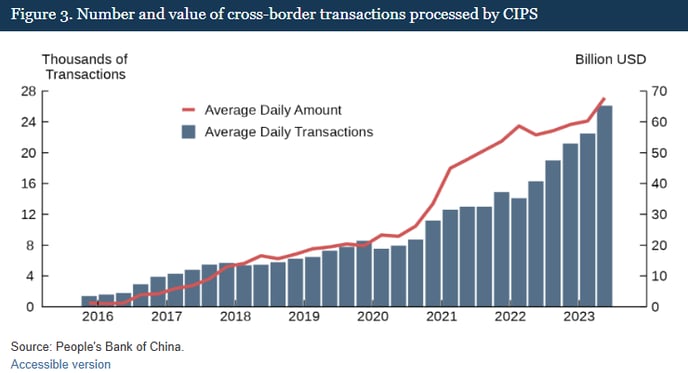

Finalmente, la utilización del yuan en transacciones internacionales a través del sistema CIPS se expande con creciente celeridad entre sus socios comerciales.

Si bien es cierto que la economía china no está exenta de vulnerabilidades —tales como su notable dependencia de la demanda externa, un elevado nivel de endeudamiento en el sector privado, una crisis inmobiliaria que aún persiste en ciertas regiones, y los desafíos inherentes a su evolución demográfica—, el gigante asiático parece estar razonablemente preparado para afrontar estos retos. Dicha resiliencia se fundamenta, en parte, en la considerable dependencia que otras naciones tienen de su economía, en los indicios de una estabilización progresiva del sector inmobiliario y en el sostenido incremento de su productividad e innovación.

Estados Unidos, por su parte, enfrenta serias dificultades para sostener una economía deficitaria tanto a nivel comercial como fiscal, y se muestra incapaz de revertir esta dinámica sin arriesgarse a una grave crisis económica o a un deterioro significativo de la posición dominante del dólar.

Las declaraciones de Scott Bessent podrían interpretarse, pues, como una distorsión de la realidad. Es la economía estadounidense, y no la china, la que requiere urgentemente un reequilibrio.

Por todo lo expuesto, al buscar una explicación para el desconcierto arancelario, la hipótesis más plausible apunta hacia una alarmante falta de pericia económica y, quizás, hacia un error de cálculo por parte de la administración Trump. Esta combinación ha resultado en una incapacidad para gestionar la coyuntura hacia un desenlace pragmático y favorable a los intereses a largo plazo de Estados Unidos y, por extensión, de sus votantes.

La estrategia inicial, que combinaba una advertencia contundente dirigida a Pekín y al concierto internacional con una subsiguiente propuesta de cooperación, se perfilaba como una táctica audaz, no exenta de riesgos, pero con un potencial considerable para alcanzar un desenlace, cuanto menos, favorable. No obstante, la implementación concreta de dicha estrategia por parte de la Casa Blanca sugiere una ejecución que muchos calificarían de inexperta, más propia de la improvisación que de una calculada diplomacia de alto nivel.

El error de apreciación inicial, al analizar la estrategia de Trump, radicó en suponer que una correcta identificación de las vulnerabilidades estadounidenses frente a China se traduciría necesariamente en una gestión competente de la situación por parte de su administración. No obstante, los resultados observados demuestran que dicha administración no está a la altura de tan extraordinario desafío.

La Sombra de un Imperio: el Ocaso de Occidente

Durante décadas, Estados Unidos se ha sustentado en los privilegios derivados de su supremacía financiera y militar, y las han puesto al servicio de sus sectores privados y de los lobbies, dejando de lado el bienestar general de su ciudadanía.

Cuando Estados Unidos se mire al espejo, solo verá un país de infraestructura mediocre, con un tejido cultural y educativo debilitado, y una sociedad marcada por un individualismo exacerbado y un materialismo propio de las ideologías del consenso liberal-progresista.

Su prosperidad se ha anclado en un consumo masivo, impulsado en parte por la fortaleza –ahora cuestionada– de su divisa y por un sector tecnológico-financiero cuya influencia y prácticas son objeto de escrutinio.

En definitiva, un país carente de espíritu y de propósito colectivo, dirigido a la fragmentación y al más absoluto olvido.

Cuando las estructuras de poder, tanto estatales como oligárquicas, precisen del respaldo popular para afrontar los desafíos del nuevo paradigma global, encontrarán una ciudadanía desvinculada, reticente a defender un sistema percibido como distante o negligente hacia sus necesidades fundamentales; un sistema por el cual ya no vale la pena luchar.

Y los que lo hagan, lucharán por un zombi político que ha abandonado los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Lucharán por ideales prostituidos. Lucharán, no por una cultura viva y creativa, sino por una civilización estéril.